Mit Darwin ins Weltall: Wie sich extraterrestrisches Leben entwickelt

Die Milchstraße enthält etwa 100 Milliarden Planeten. Rund ein Fünftel davon orbitiert in der habitablen Zone des jeweiligen Sterns. Würde nur auf einem Tausendstel Prozent dieser Himmelskörper Leben entstehen, also sehr konservativ gerechnet, wären das insgesamt schon 200.000 bewohnte Planeten oder etwa ein Planet mit Leben in einem Würfel mit einer Kantenlänge von 230 Lichtjahren.

Aber wie könnte außerirdisches Leben aussehen? Darüber spekulieren Forscher und Science-Fiction-Autoren gern. Das Problem: wir haben nur eine Vorlage, das irdische Leben, also sind wir tendenziell geneigt, dieses als Maßstab zu benutzen. Schon das Konzept der bewohnbaren Zone setzt darauf auf – wer sagt denn, dass für Lebewesen auf Siliziumbasis nicht ganz andere Umweltbedingungen optimal sind? Auf der Erde hat sich ein augebähnliches Sehorgan über 40 Mal unabhängig voneinander entwickelt – also gehen Astrobiologen davon aus, dass auch Außerirdische Augen haben sollten.

Das ist eine mechanistische Sichtweise, meint ein Forscherteam in einem Artikel im International Journal of Astrobiology. Es ist nicht unbedingt falsch, solche Vermutungen anzustellen, aber diese Vorgehensweise hat eine entscheidende Begrenzung darin, dass es eben bisher nur ein praktisches Beispiel für Leben gibt. Deshalb schlagen die Verfasser vor, zusätzlich auch theoriebasierte Prognosen zu geben. Denn es gibt eine Theorie, die sich bei der Erklärung der Vielfalt des Lebens auf der Erde sehr gut bewährt hat: die Theorie der natürlichen Selektion.

Dabei handelt es sich um einen Grundbaustein von Darwins Evolutionstheorie. Da es sich um eine auf vielfältige Weise bestätigte Theorie handelt, muss sie auch auf anderen Planeten gültig sein, so wie die Quantenphysik auch universell gültig ist. Wenn wir also irgendwann im All Leben finden, wird es seine Gestalt der natürlichen Selektion zu verdanken haben, es sei denn, es ist so primitiv, dass bei jeder Reproduktion eine exakte Kopie entsteht.

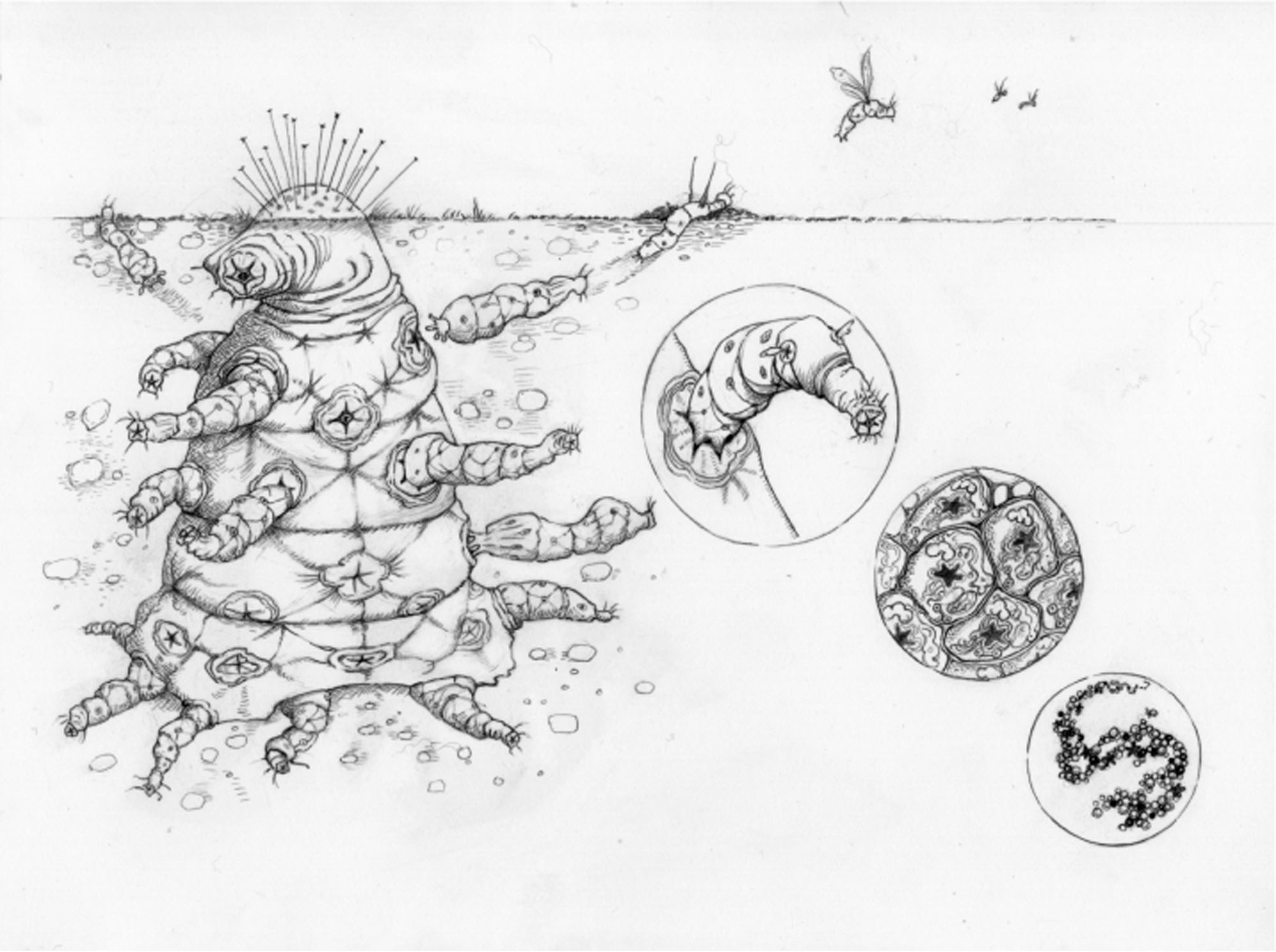

Doch in allen anderen Fällen gilt die Evolutionstheorie. Sie führt mit der Zeit dazu, dass sich die Komplexität des Lebens erhöht. Und zwar insbesondere immer dann, wenn es einen “großen Übergang” gegeben hat. Damit aus einzelnen, unabhängigen Zellen ein komplexerer Organismus entstehen kann, müssen die Zellen konfliktfrei, aber voneinander abhängig existieren, ohne sich einzeln fortpflanzen zu können. Die Zellen Ihrer Hand sind zum Beispiel von den Zellen im Fuß abhängig, und sie befinden sich nicht im Konflikt. Im Gegenteil, sie können sich nur gemeinsam fortpflanzen, also Ihre Gene weitergeben. Damit so ein Zustand entsteht, müssen in der Natur bestimmte Bedingungen herrschen. Auch das ist etwas, das sich auf das Leben im All übertragen lässt. Große Übergänge werden zum Beispiel provoziert, wenn bestimmte Ressourcen (Nahrung, Platz…) knapp werden.

Was leiten die Forscher daraus über außerirdisches Leben ab? Drei Punkte:

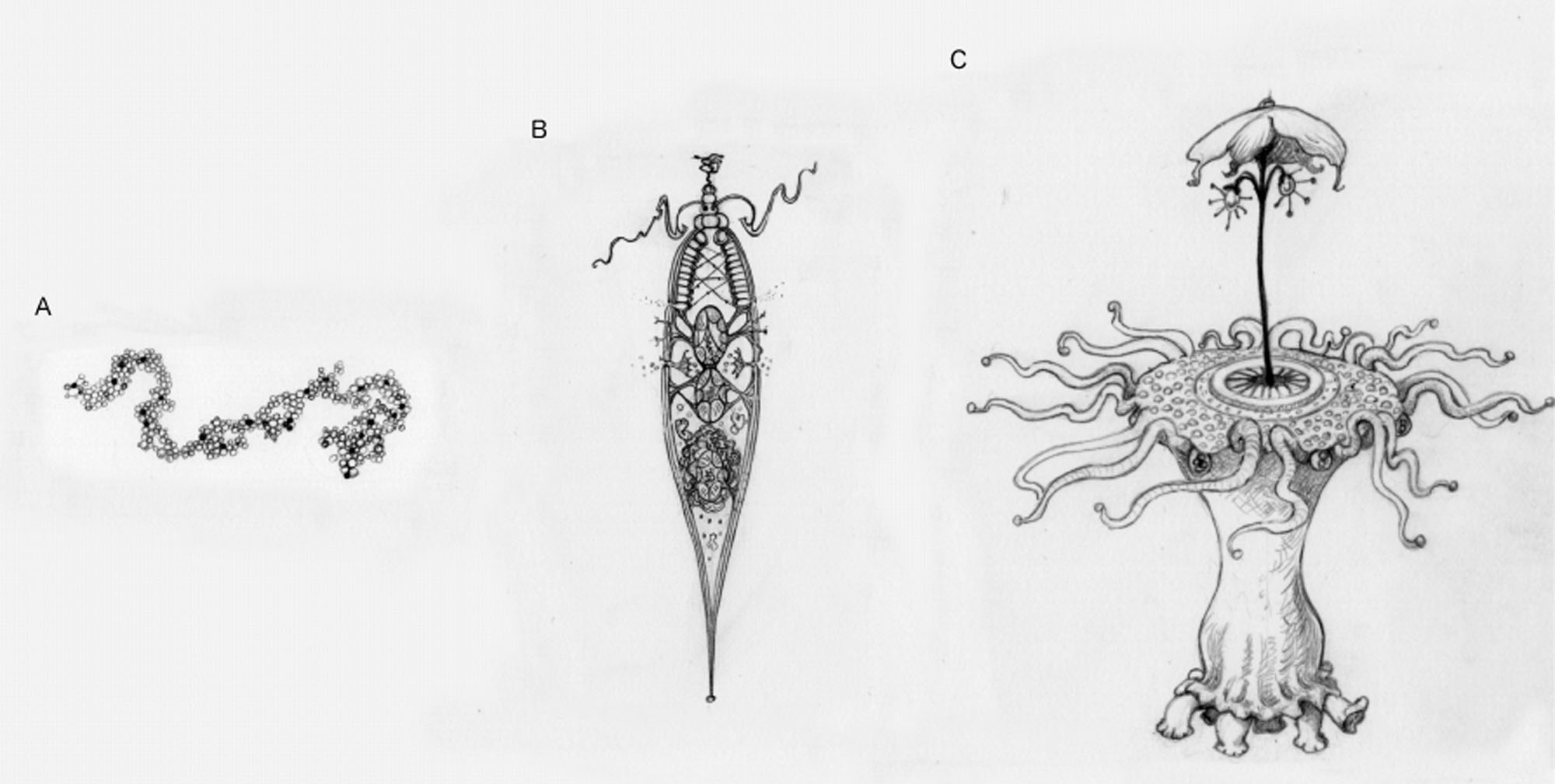

- Es wird sich um Individuen handeln, die aus kleineren Einheiten bestehen. Vermutlich findet man Varianten der einzelnen Untereinheiten auch noch einzeln in freier Wildbahn.

- Es muss zwischen diesen Untereinheiten etwas geben, das die Interessen ausgleicht, sodass sie gemeinsam das Wohlergehen des Ganzen im Blick haben.

- Irgendein Prozess muss das Wachstum der Population begrenzen, damit sich unterschiedliche Interessen aneinander anpassen können.